中学校では、「魚類」について学習しますが、その特徴を全て覚えらえていますか?

この記事では、「魚類とは」「魚類の例」「魚類の特徴」などについて解説しています。

それでは早速、「魚類」について、一緒に学習していきましょう!

1. 魚類とは

「魚類」とは、セキツイ動物の中の分類の1つで、一般的に「魚(さかな)」とよばれる動物たちのことです。

有名どころでは、マグロ、サケ、メダカ、キンギョなどがいます。

2. 魚類の例

一言で「魚類」といっても色々な種類がいます。

魚類とよく間違えられる動物も紹介するので、この機会に魚類についてマスターしてしまいましょう!

① 代表的な魚類

まずは代表的な魚類について紹介していきます!

下に挙げる魚類は食卓でも見るものもあると思います。確認していきましょう。

● アジ ●イワシ ●ウナギ ●マグロ ●カツオ

●サケ ●サバ ●シシャモ ●スズキ ●タイ

●トビウオ ●ドジョウ ●ブリ ●ニシン

続いては、他の分類と間違えやすい魚類について紹介していきます。

●エイ ●タツノオトシゴ ●サメ

この3つの動物も立派な魚類なので、知識として知っておきましょう!

② よく魚類に間違えられる動物

次は、魚類ではないのによく魚類に間違えられる動物たちについて紹介していきます。

●クジラ ●イルカ ●シャチ ●ウミガメ ●ペンギン

●アザラシ ●トド ●ジュゴン ●マナティ

この9種類の動物は水の中で魚類と一緒に生活していますが、魚類ではないので注意しましょう!

この9種類の動物たちの正しい分類は次の通りです。

| ハチュウ類 | ウミガメ |

| 鳥類 | ペンギン |

| ホニュウ類 | クジラ、イルカ、シャチ、アザラシ、トド、ジュゴン、マナティ |

分類を間違えやすいセキツイ動物は他にもたくさんいます。より詳しくしたい方は下の記事を参考にしてください!

3. 魚類の特徴

魚類には次の特徴があります。

どの特徴もテストでよく出題されるものばかりなので、できるだけ覚えるようにしましょう!

| ① | 主な生活場所 | 水の中 |

| ② | 体の表面 | ウロコ |

| ③ | 呼吸の方法 | エラ呼吸 |

| ④ | 仲間のふやし方 | カラのない卵を産む(卵生) |

| ⑤ | 体温 | 変温動物 |

簡単に上の表について解説したいと思います!

① 主な生活場所

魚類が主に生活しているのは、「水の中」です。

世界中の海や川、湖、池、田んぼなど色々な場所で生息しています。

魚類はエラで呼吸をするものがほとんどなので水の中で生活するものが多いです。

② 体の表面

魚類の体の表面は「ウロコ」におおわれています。

ウロコは鎧のように体をおおうことで、体を守る役割があります。

魚を料理するときウロコをとるのは硬くて食べることができないためです。

ちなみに、サメやエイは一見ウロコをもっていなさそうですが、顕微鏡で拡大すると見えるとても小さなウロコをたくさんもっています。

③ 呼吸の方法

魚類は「エラ呼吸」を行なうものがおおいです。

エラは、水に溶けている酸素を体に取り込むはたらきがあります。

このエラのはたらきのおかげで、魚類は水の中で生きることができるのです。

(Photo by Uwe Gille(2006)/ Adapted. /CC BY-SA 3.0)

④ 仲間のふやし方

魚類は仲間をふやすときには「カラのない卵」を産みます。

身近なものでは、イクラやタラコなどが魚類の卵です。

イクラやタラコは外側がうすい膜におおわれているだけで、ニワトリの卵のように硬いカラはありません。

また、魚類のように卵を産んで仲間をふやすことを「卵生(らんせい)」といいます。

(Photo by Netinformerin(2008)/ Adapted. / CC BY-SA 3.0)

⑤ 体温

魚類は、周りの水の温度によって体温が変わります。

例えば、、

メダカを15℃の水の中にいれるとメダカの体温も15℃に近くなります。また、メダカを30℃の水の中にいれるとメダカの体温も30℃に近くなります。

このように、周りの環境の温度によって体温が決まる動物を「変温動物(へんおんどうぶつ)」といいます。

4. 【コラム】不思議な特徴をもつ魚類

魚類は、見つかっているものだけで約33,000種類もいます。

その中には、不思議な特徴をもつものもいるので紹介したいと思います。

中学校のテストとはあまり関係ないかもしれませんが、生物の多様性について知り、興味の幅を広げていきましょう!

① 肺をもつ魚類

魚類の特徴は「エラ呼吸」であることは先ほど勉強しましたが、実はエラ呼吸ではなく「肺呼吸(はいこきゅう)」をする魚類がいます。

その名も「ハイギョ」です!(シンプルでいい名前ですね)

下のような見た目をしています。たまに水族館などにいるので見たことがある方もいるかもしれません。

(Photo by Takada@mex(2013)/ Adapted. / CC BY-SA 3.0)

ハイギョは、エラももっていますが、成長するにつれてエラを使わず肺を使うようになります。

数時間ごとに息継ぎをする必要がありますが、他の魚よりも乾燥に強く、乾期に川の水がなくなってしまっても「夏眠(かみん)」という方法で生き延びることができます。

ハイギョは魚類ですが、カエルやサンショウウオなどの両生類に近い特徴をもっています。

ハイギョはペットとしても人気の魚で10,000円~200,000円ほどです。もし大人になって飼ってみたい人は検討してみるのも良いかもしれません(^^)

② 卵を産まない(ようにみえる)魚類

魚類のほとんどは「カラのない卵」を産みますが、中には卵を産まない(ようにみえる)魚類がいます。

例えば、熱帯魚として有名な「グッピー」、メダカ似た「カダヤシ」、海でよく見る「メバル」や「カサゴ」などが卵を産まない(ようにみえる)魚類にあたります。

これらの魚類は、卵を体の中でふ化させてから体の外に出すという方法で子どもを産みます。

この仲間のふやし方を「卵胎生(らんたいせい)」といいます。

卵胎生は、中学校のテストには出ないので覚えなくて大丈夫です。

この方法をとることで、卵と一緒に移動することができ、天敵から子どもを守ることができます。

子孫を残すためのとても賢い方法ですね!

下の動画は、グッピーが出産するときのものです。興味がある方はみてみましょう(^O^)

5. その他の生物の分類

今回紹介した「魚類」以外にも生物は色々な分類の方法があります。

たとえば、「動物」や「植物」も生物の分類の1つです。

中学校では、動物や植物の分類について詳しく習うので、この機会に少しだけ復習しておきましょう!

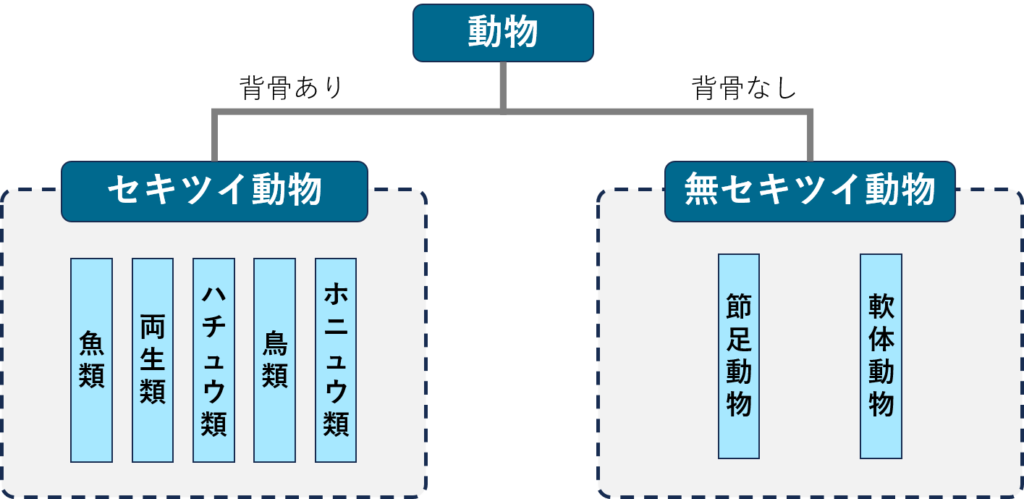

① 動物の分類

動物には、「セキツイ動物」と「無セキツイ動物」の2種類がいます。

セキツイ動物とは、背骨をもつ動物のことです。

セキツイ動物には「魚類」「両生類」「ハチュウ類」「鳥類」「ホニュウ類」がいます。

一方で、無セキツイ動物とは、背骨を持たない動物のことです。

例えば、カブトムシ、ムカデ、タコ、イカなどは無セキツイ動物です。

無セキツイ動物には、「節足動物」「軟体動物」などのさらに細かい分類もあります。

動物の分類についてより詳しく知りたい方は、下の記事も合わせて読んでみてください!

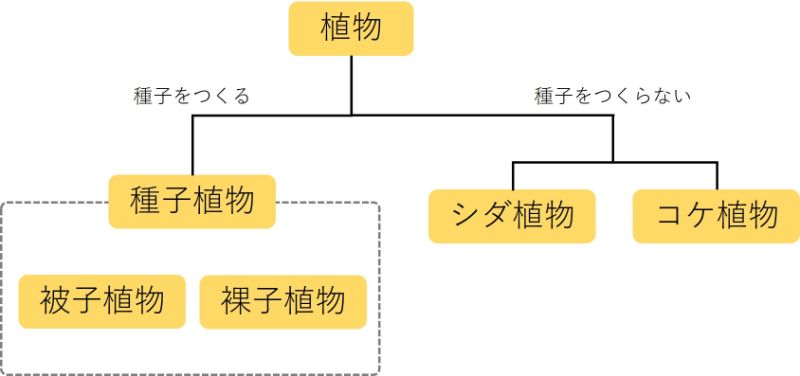

② 植物の分類

また、もう少し話を広げて植物の分類まで話を広げてみましょう。

植物には種子をつくる「被子植物(ひししょくぶつ)」「裸子植物(らししょくぶつ)」がいます。

また、種子をつくらない植物には「シダ植物」「コケ植物」がいます。